第1回オンライン企画

5月18日(土)にオンラインの企画イベントを開催します。

将来の日本を牽引する人材の不足

その危機感から、80社に及ぶ企業の賛同を得て

私たちは立ち上がりました。

子どもの能力を伸ばし、次代のリーダーとして

育てる教育とは?

この問いに対する1つの答えが、

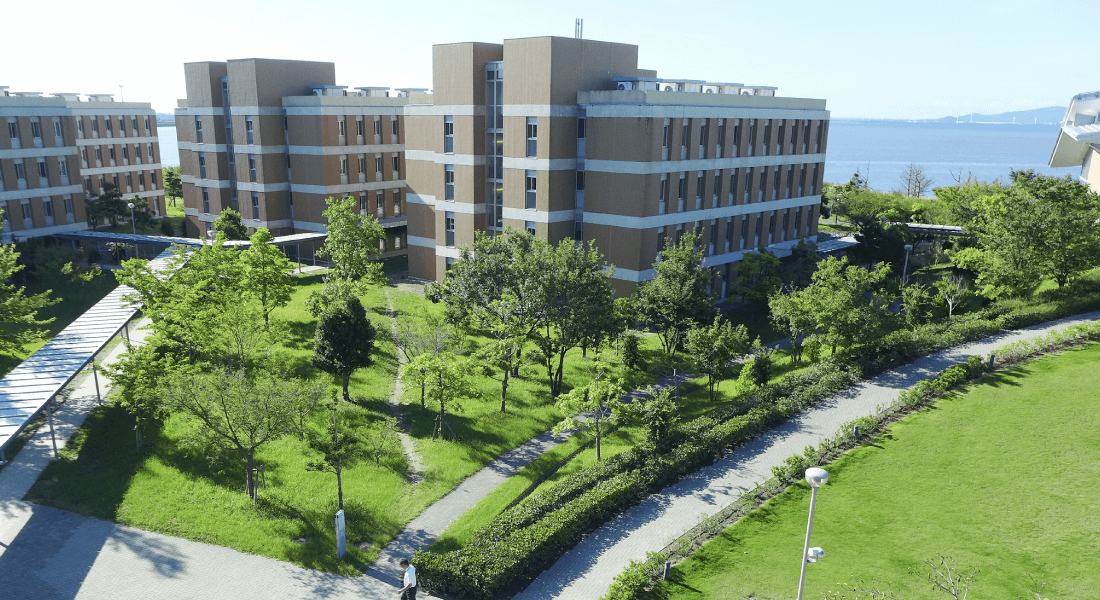

全寮制のもとで、人格、教養、学力を育成する

海陽学園です。

学園の特色

学園の特色

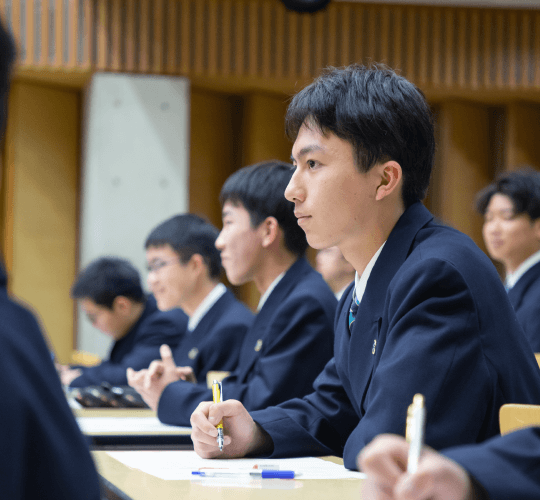

生徒たちの成長を見守り、育てる

海陽学園の「ハウス」

「ハウス」とは、教育の場であると同時に、

家庭であり遊び場であり、言わば一つの社会です

社会人との共同生活が

「人」を育てる

各分野の企業から派遣された社員が

寝食をともにします

社会で活躍するために

必要な能力を養う

次代のリーダーに必要な能力を

可視化・育成します

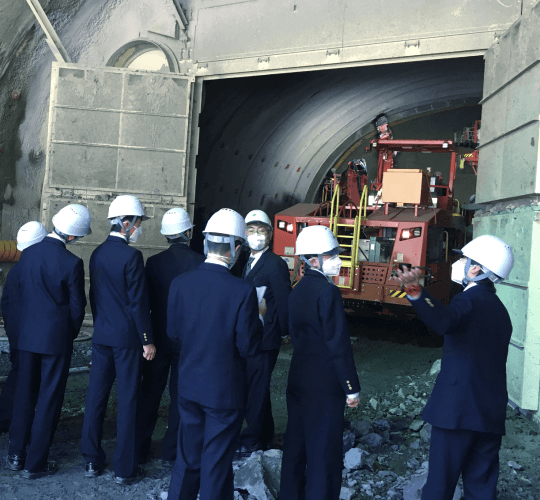

豊富なプログラムにより

将来を展望する

企業が設立した学校ならではの

プログラムが充実しています

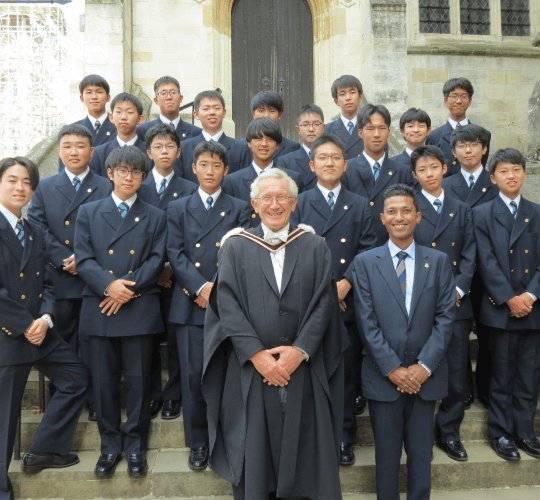

国際社会で通用する

リーダーへと飛躍する

多様な価値観を理解し、

相互に尊重し合える人格を

養います

可能性を切り拓く、

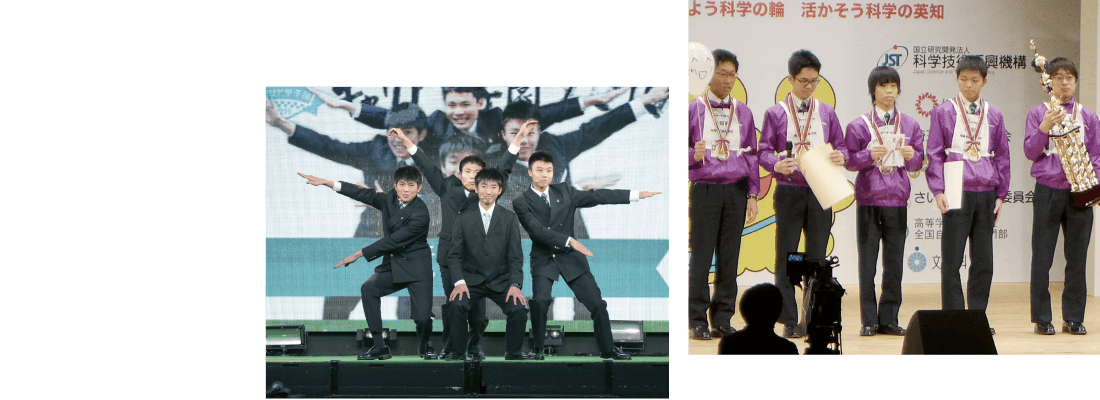

フィールドは無限大

通学時間がなくいつでも仲間と向き合える

全寮制の環境から、多くの才能が開花していきます

インタビュー

インタビュー